【朱封金谱学研究之十九】山头朱氏源流考(中):东溪家谱的佐证

山头朱氏从道光壬午年到公元1989年的160多年里,共修谱五届,从这五届家谱的文章来看,朱家山头是一支源头有待考证的朱氏族人,由于年代太过久远,又无实物举证,如果要寻根,只得从其他朱氏族谱里去寻找答案,或坐等其他支同宗族人上门寻亲。

离家的孩子尽管找不到回家的路,但父母是不会放弃寻找孩子的。正当朱家山头的宗亲们在寻根的时候,相邻的阳新县兴国东溪朱氏也一直在寻找和联系本支迁出的族人。

兴国东溪朱氏简介

兴国东溪朱氏源于江西浮梁七溪中的锦溪,其根为徽州新安朱氏。始迁祖英俊公于宋初(公元970年左右)从浮梁锦溪迁往兴国东溪(今阳新县木港镇田畈),距今一千多年。

兴国,宋时称兴国军,明改军为州,领阳新、大冶、通山三县。

谱载,五代年间,有南唐名将朱英俊携妻省亲周家泉,见其山水形胜,遂结庐而居。周家泉即为现今的阳新县木港镇田畈村。因该区域处在雉水(今富河)东段,东南两方有土、石两狮环绕,中间有平坦大畈,流水清澈,水旱无忧,是适宜聚居之地。居住在此地的后世子孙效仿浮梁七溪,把俊公徙居地及周边范围统称为兴国东溪。

兴国东溪朱氏由此得名。

东溪朱氏家谱关于朱家山头的记载

兴国东溪朱氏首届修谱在洪武元年,由可顺公根据墨谱辑成,二届修谱在永乐年间,由可顺公之子伯冲公主持。到了明万历年间,兴国东溪朱氏已修谱六届。

关于朱家山头这支人马的来历,兴国东溪朱氏家谱早就有记载。根据东溪谱系记载,少一公(山头朱氏记载的绍一公)是俊祖十一世孙,其父为四七公,大约生于南宋年间。

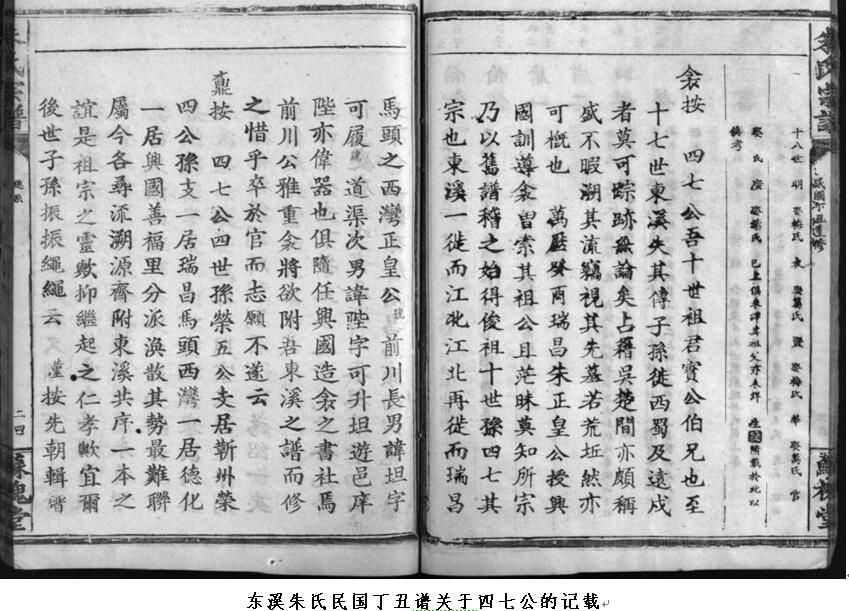

关于四七公及其子孙的传承,万历年间主持修谱的衾公有过注释,他在四七公世系后这样写的:四七公,吾十世祖君宝公伯兄也,至十七世东溪失其传,子孙徙西蜀及远戍者,莫可踪迹,无论矣!

从衾公的这段话里得知,东溪朱氏家谱关于记载四七公这一支世系记到了第十七世,十七世以后东溪的家谱才中断了对他们的录入。根据这样的记载,万历年间及以前的家谱就有可能录到辛四公(俊祖十七世孙)这一代了。从时间上来推算的话,辛四公大约生于元中期,根据谱载,正是荣九公迁出东溪的时期,离首届修谱的时间相隔不远,被主持首届修谱的可顺公录入族谱是有可能的。

从洪武元年到万历年间,四七公子孙与东溪的联系中断了两百余年,直至瑞昌县的正煌公于万历年间来兴国当训导时,才跟东溪再次联系上,于是就有了衾公在谱上记载的那一段话。

乾隆谱关于山头的记载

时间来到了清乾隆年间,因战乱,东溪朱氏第七届续谱与第六届相隔了一百七十多年,此时荣九公的长子这一支人马已联系上了东溪,并参与了东溪朱氏的第七届续谱。当年主持续谱的士鼒公也就得知了荣九公的另一支人马——山头朱氏的近况。于是,他在关于四七公这一支族人的世系上,也注上了一笔:(四七公子孙)自东溪而迁江西,由江西而转分大冶者,惟戴家垅庄荣九公一支,溯源东溪,清其世派。若山头等处,虽亦同宗共派,迩年间转为他族传闻所误,别名少一为绍一矣。

解读这句话的意思是:(四七公子孙)从东溪迁往江西,再由江西(瑞昌)分迁至大冶的,只有戴家垅庄的荣九公这一支,(他们)追溯根源至东溪,可以厘清这一支的世系传承。至于山头等地的族人,虽属同宗同脉,但近年因外族传言误导,竟将别名“少一”误作“绍一”。

请注意,该句话说的是四七公支下部分迁往江西(主要是瑞昌,阳新县邻县),只有荣九公一支从江西迁往大冶,这跟超亭先生说的是绍一公一人五迁后居大冶不同,哪个迁徙更加趋向合理一目了然。

东溪与山头的首次互动

光绪丙子年(1876年),东溪朱氏完成了第十一届续谱,主修之一的填公又在士鼒公之后对四七公世系的是这样注释的:荣九公长子成七公,孙支居大冶戴家垅、武昌阁上庄;次子太七公,孙支居大冶山头。荣九公曾祖本名少一,伊误为绍一,且遗漏千五、龙六二代,竟以绍一公为一世,荣九为二世,太七为三世。成七之亲亦两相忘。光绪丙子,走礼相邀,伊以续修未久故,未来合。

细读东溪家谱这短短的几句话,却包含了这几层意思。其一,荣九公有两子,长子成七,其子孙目前居住地大冶戴家垅和武昌阁上庄;次子太七,其子孙居住在大冶山头。其二,荣九公曾祖少一,(山头)误记为绍一,还漏记了千五公和龙六公两代人。其三,荣九公实为少一公曾孙,不是山头记载的绍一公之子和二世祖。其四,成七、太七这两兄弟的亲属关系,也被双方子孙遗忘。

该文还传递了这样一个信息,光绪丙子年(1876年)东溪朱氏续谱时,曾派人邀请山头朱氏一起合修家乘。只是不巧的是,当时他们刚刚完成第二届修谱,未能参与合修。这个理由说得过去,对方也应该认可了东溪家谱的记载。且联络人是带着家谱去的,双方互相对了家谱。东溪家谱关于少一公的世系依次为少一、千五、龙六、荣九、太七。而山头家谱关于少一公的世系依次为绍一、荣九、太七。

合修大成

少一(绍一)、荣九、太七,如此高度相同,这还不能厘清朱家山头这一支的来龙去脉吗?

根据东溪的家谱记载,荣九公生两子,成七公和太七公,成七公居戴家垅,太七公迁居太阳山下(朱家山头),太七公生七子,取名从辛一依次取到辛七。因七子全为辛字派,故周围之人又把太七公子孙最初的居住地称为“朱辛园”,辛园朱氏由此诞生。

2009年,朱家山头的宗亲们抛开成见,终于在他们的第六次修谱时与东溪朱氏合修大成,完成了认祖归宗的程序。从荣九公迁大冶算起,跨度600余年,最终回归东溪朱氏。

然而,近年来,他们族中又有部分宗亲把道光年间的老谱翻出来,认为自己是文公朱熹的子孙。这又从何说起呢?