【朱封金谱学研究之十八】山头朱氏源流考(上):体训堂家谱解读

大冶茗山之北,太阳山之东,居住一支朱氏族人,他们由最初的居住地朱辛园慢慢向周边繁衍,形成一支围绕山头居住的庞大家族。人们习惯用朱家山头或山头朱氏代指这支朱氏族人。

关于山头朱氏的溯源,我曾在《辛园朱氏迁冶析疑》一文中有过明确论述。然而,近年来,他们族中部分宗亲一直认为自己系出婺源,有的还说自己是文公朱熹后代。本文就朱家山头历届家谱(主要是首届家谱)的记载、东溪朱氏家谱的表述和部分宗亲的一些观点进行一一解读和解释,希望能为山头朱氏的溯源起到正本清源,澄清事实之效果。

山头朱氏首次修谱背景

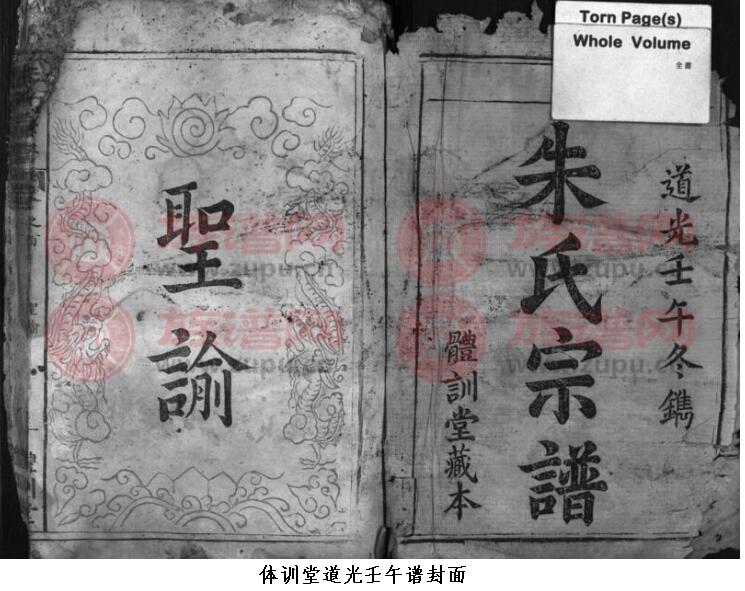

山头朱氏一族首届修谱是在道光壬午年间(1822年),族中一位名启绂字萃三号超亭的太学生主持了首届修谱。超亭先生是当时他们族中文化程度最高的人,48岁时被选为太学生,从家谱的记载来看,应该是贡生,秀才身份。他为山头朱氏定的堂号是“体训堂”,至于为什么称为“体训堂”,谱里没有说明,我就不揣测了。

超亭先生自己带头写了一篇谱序,还邀请了刚中举不久的当地名人丁德泰写了一篇序文。丁是大冶人,道光己丑科的进士,任过山西大宁县知县。邀请名人为本族写谱序这很正常,从丁自称姻晚的序文落款来看,丁跟朱家山头在血缘上是存在关联的。

体训堂首届家谱内容概述

谱序是编修家谱的标配,超亭先生的序文不长,对本族的来源及一世祖的叙述不多,其核心内容如下:“我朱氏先祖徽州婺源人也,与晦菴文公同出古僚公派。当宋中叶我绍一公始来荆楚,其间迁徙不一,其地惟寄望庐金湖,卜筑於太阳山下,堂构为之一新,二世祖荣九公遂克绍箕裘焉,越太七越辛四越祖十一诸公凡五世矣……”

这篇序文传达了四个信息:其一,本族出自婺源;其二,本族跟文公朱熹同为古僚公子孙;其三,生于宋中叶的绍一公为本族的始迁祖和一世祖;其四,荣九公、太七公、辛四公、祖十一公依次为本族的二世祖、三世祖、四世祖、五世祖等。

丁德泰写的序文较长,但真正有用的内容不多,一种八股文体,主要是附和超亭先生的谱序,因丁非朱姓,对朱家山头不是很了解,其序文估计是听超亭先生介绍写的,但对朱家山头的来源没有用肯定语气,只用“相传”“传闻”等词语,他的文章我就不呈现了。

首届家谱来源依据

万事开头难,一般首届修谱都会为后世续谱基本上起到一个定调的作用,那么超亭先生序文的依据是从哪里来的呢?这从他的另一篇《敦斋先生序》的人物传记里可以找到答案,他这样写道:越道光壬午岁,公议纂修,佥茫然而无据,及叔(敦斋先生)出其藏书,而董其事者,始得因端而竟委,即始以该终,而难者亦易。

把它翻译过来,意思是:道光壬午年(道光二年,1822年),众人商议编修家谱,但大家都感到茫然无据。直到叔父(敦斋先生)拿出他的藏书,主持修谱的人才得以从开端探究到根源,从起始贯通到终结,原本困难的事情也变得容易。

至于绍一公的迁徙路线图,超亭先生在《绍一公序》的那篇文章里,是这样写的:自绍一公始迁江右由田入通阳二都,徙咸宁瓦稍岭,适寿昌吴剥岭,至金湖,卜宅于太阳山下。

文章不难看出,绍一公一共迁了五次最终定居于太阳山下。

对超亭先生序文的质疑

通读超亭先生的文章,还是存在不少疑点的。他说“我朱氏先祖……”,这“我朱氏”是泛指朱氏,还是特指山头朱氏呢?这里我当作就是指山头朱氏来讨论吧。

超亭先生说绍一公是从婺源出发,一共进行了五次迁徙,最后才定居在大冶太阳山下(朱家山头)。且不说一个人一辈子进行五次迁徙符不符合逻辑,但他能把绍一公的迁徙路线写得如此清楚明白,居然不知道绍一公是古僚公的哪一支,也实在令人费解。

从古僚到文公九代人,凭当时的条件,是完全查得出来的,可超亭先生没有写出来,这中间是否有难言之隐?我们不得而知。

文中还说绍一公生于宋中叶,这个中叶的时间跨度可就太大了,整个宋朝三百多年历史,中叶时间跨度至少一百年,他因为只是从口口相传中得到的信息,不知道绍一公的具体出生年月也能理解。

从中也可以说明,超亭之叔敦斋先生拿出的所谓藏书其实就是一本记录不全的草稿笔记而已。正如他自己在《绍一公序》一文中说的那样“草本所传载有晋卿公,世远年湮,难以臆断。”突然又冒出个晋卿公来,这个晋卿公又是谁呢?《绍一公序》里出现了晋卿公,难道晋卿和绍一是同一人?不得而知。

不难看出,超亭先生对这本草稿笔记的记载,心中也是存疑的。

本族对首届家谱的回应

既然首届主持修谱的超亭先生已定本族来源于婺源,并与文公共祖,那以后续谱时,后世子孙就要认可超亭先生的说法,继续完善他的观点,并寻出新的证据来证明与文公共什么祖即可。可奇怪的是,此后的二、三、四、五届续谱时要么只字不提本族来源,要么得出与超亭先生完全不同的结论来。这不得不令人对首届修谱的“婺源说”产生怀疑。

第二届续谱在同治壬申年(1872),写序的人是首届主创人之一云轩公的孙子,他写的序文中完全忽视超亭先生的文章,有意避谈本族来源一事。

第三届续修在光绪辛丑年(1901年),序文居然还写道:“本支源流之審,不可得而知,不可知则阙。故族先辈载经修辑,而谱系惟断。”如果翻译成白话文,意为:关于本宗支系的详细源流,已经无法确切考证。既然无法确认,就暂且空缺不记。族中前辈虽然多次修订族谱,但谱系的记载仍存在中断缺失的情况。这就奇怪了,他们的源流不是由超亭先生在首届修谱中定了下来吗?怎么第三届续修时居然就无法确认了呢?而到第四届续谱时(民国戊寅年,1938年),居然还推翻了首届定绍一公为一世祖和始迁祖之说,确定辛四公为本族始迁祖,并还明确写道:“始迁祖辛四公以上三世为断。”这句话再明了不过了。第五届续谱是1989年,根本不提本支溯源之事。

从以上五届家谱来看,山头朱氏一族的溯源是没有弄清楚的,其原因有二,其一因首届修谱时间与超亭先生认可的绍一公迁冶时间跨度太长,近七百年,又没有任何文字记载和文物来印证,完全靠口口相传和残缺不全的草本记载来传承。其二则因当地地方志也没有记载,无旁证可查。

那么,朱家山头就真的无法寻到根了吗?